グローバルのヒント

グローバル・コネクター

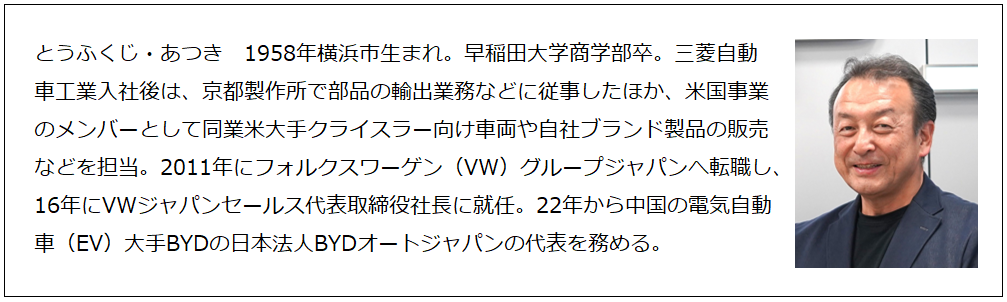

第82回「義理人情は世界共通」東福寺厚樹さん

さまざまな分野で活躍する方にお話を伺うインタビュー「グローバル・コネクター®」。今回のゲストは日本の大手自動車メーカーで米国事業などに携わった後、独大手フォルクスワーゲン(VW)グループの日本法人に移籍。現在は中国の電気自動車(EV)大手BYD(比亜迪)の日本法人で代表取締役社長を務める東福寺厚樹さんです。

木暮 赤ちゃんの頃に表彰されたそうですね。

東福寺 地元の自治体が主催するコンクールで優勝したんです。生まれた時の体重が4300グラムと当時としては大きく、その年に誕生した「最も健康な新生児」に選ばれました。実際は出場した赤ん坊の中で最も重かった、という話で知能は審査対象外。おかげさまで今も体重はそれなりに。

木暮 外国に憧れる素養や環境が周りにあったと聞きました。

東福寺 横浜生まれですが、東福寺という姓は長野県や山梨県の辺りがルーツだそうです。市役所の職員だった父は民間企業に転職し、母方の祖父は国家公務員として海外生活も経験していました。土地柄もあって、異国文化が身近にある暮らしをしていたのを覚えています。父の転勤で埼玉に引っ越してからは遊んでばかりいて、勉強はおろか英語もろくにできなかったんです。海外志向が芽生えた理由の1つは、自分の体格と関係しています。昔から大柄だったので、着られる服や靴が手に入りにくい。足のサイズは29センチメートルですから、近所になかなか売っていなくて苦労していました。ある日、新聞を見ていると、ハワイ巡業に行った力士が自分の体形に合うズボンや靴を現地でたくさん買っている記事があって、あ、これだと。「米国に行けば、大型サイズの服が不自由なく手に入るじゃないか」。

木暮 これは初めてのパターンです。生活必需品が日本では手に入らないので海外を目指そうと。

東福寺 特に家が裕福だったわけでもないので、学生のころは家庭の方針として欲しいものは自分で稼いで買うことになっていました。高校入学前の春休みにアルバイトをして通学用の自転車を買ったり、新聞配達をしたりして、小遣いを稼いでいました。大学生の時には高層マンションを回って新聞購読を勧誘するバイトもやりました。集合住宅ですから何戸もあるので計画を立ててから訪問しました。まず最上階まで上がり、そこから順番に回る。くたびれて途中で辞めたくなっても、降りるついでにできるわけです。ほとんどが門前払いですが、断られながらも食い下がったり、言葉巧みに特典をアピールしたりして、何とか話を聞いてもらう。遊んでいる周りの連中をうらやましく思う時期もありましたが、社会人になるまでバイトを楽しめたのは、その頃の経験が生きていたからですね。セールスの難しさは学生のうちに実感していたので、世の中の「厳しさ」に対する耐性というものは、同期の社員よりも多少はあったかもしれません。車のような高額商品は誰もが簡単に買ってくれるわけではないですよね。

木暮 三菱自動車へ入社されます。決め手は何だったのでしょうか。

東福寺 海外に出たいという野望がありました。輸出が好調だった自動車業界が最も有望と感じ、その中で東京に海外本部があったのが三菱自動車でした。ところが、入社後の配属先は無情にも京都工場。しかも、車両ではなく部品を扱う部署でした。業務的には「傍流」に追いやられた気分です。どうにか「本流」に戻ろうと、英語の検定を取ったり、京都にいる外国人相手に話しかけたりするなど、虎視眈々(たんたん)とチャンスを探っていました。販売部門を統合した会社の方針で、入社4年目に長期間の販売研修を東京で受けることになりました。若手のうちにセールスの現場を学ぶわけです。研修後は京都へ戻ることになるのですが、2年ほど販売店に務めた後、何とか東京に残って海外本部に異動させてもらえる手はないか、と会社の先輩に相談してみました。先輩からは、しかるべき人に事前にアプローチして「根回し」をした後、人事部に掛け合うように勧められました。

木暮 戦略を立ててアプローチ。高層マンションでの新聞勧誘と似ています。

東福寺 京都工場出身で東京の海外本部に配属された方を探し当て、海外への思いを訴えたところ、その方の上司に取り次いでもらえました。偶然にも、その上司は私が新人だった頃に一緒に仕事をさせてもらっていた。上司も覚えていてくれて、やる気などを聞かれた後、海外事業を統括していた副社長に直接会える機会をいただきました。副社長からは「彼が薦めるのなら」と内々に了承を得ました。前例がないことを理由になかなか首を縦に振らない人事部を前に「海外本部に行きたくて、この会社を選んだんです」「当社の車を世界にもっと売り出したいんです」と必死でアピールしながら、頭の片隅では米国でビッグサイズの服を試着する姿を思い描いていました。

木暮 やりましたね。念願の海外赴任を果たします。思い描いていた世界は米国にありましたか。

東福寺 協業相手である米クライスラーと現地の直系ディーラー向けに価格交渉をするという部門に配属されました。気が付けば、海外事業の「本流」のようなところにいました。周りは百戦錬磨の人ばかりで、少しでも先輩のスキルやノウハウを見て盗もうと無我夢中でした。運が良かったのは、直属の上司が非常に合理的で英語をご自身で勉強される仕事熱心な方だったことです。社外向けのドキュメント作成を任された時は、事前にチェックをお願いすると原稿はいつも真っ赤になって戻ってきました。そうしたやり取りが多い時は1日に何度も続くのですが、いつも最後まで付き合ってもらえました。

木暮 社員が作った社外向けの書類を今も添削されるそうですね。

東福寺 部下の作成したドキュメントを確認する立場になり、当時の上司と同じ気持ちで真剣に添削しています。外に出る文書は会社のブランドイメージを表すものです。彼らには「文章を出す意味から始まり、相手に何を期待し、どのような行動に変えてもらうか、までを考えて作ることが大事」と説明すると、ふに落ちるのか、文章がどんどん上手になる。添削は大変ですが、嬉しいですね。

独自の日本戦略

木暮 その後、フォルクスワーゲンを経て、中国のEVメーカーであるBYDに移られます。いずれも世界的な自動車大手企業ですが、違いはどんなところでしょうか。

東福寺 フォルクスワーゲンは世界屈指の大衆車ブランドとして、いろんなものがグローバル化している会社です。強みの1つは販売が好調な市場のノウハウや事例を別の市場でも柔軟に導入できること。例えば日本法人は一時、国内市場での顧客満足度(CS)が伸び悩んでいました。一方、国外ではフォルクスワーゲンの南アフリカが高いCSを得ていました。そこで日本側は彼らのやり方を国内で応用して取り入れたことで、満足度が改善しました。ビジネスのグローバル化が進んでいることを感じました。一方、BYDは過去15年にわたって世界最大の自動車市場になっている中国で成長したメーカーです。中国では内燃機関で走る車からEVやプラグインハイブリッド(PHEV)への乗り換えが急速に進んでいる。そうした巨大市場で競合と切磋琢磨(せっさたくま)しながら成功してきた。中国国内のやり方を海外のほかの地域でも同じように展開することに積極的です。

木暮 日本は独自の広報戦略を取ったそうですね。

東福寺 日本で流れるコマーシャルには「ありかも、BYD!」というキャッチコピーを採用したのですが、この方針を本社に説得するのがひと苦労でした。彼らからしてみれば高い技術力を誇るEVメーカーとしての自負がある。世界ナンバーワンの自社製品を日本の消費者にアピールする、という自信があったので「日本は何を弱腰になっているんだ」と疑問に思ったのも当然です。すぐには理解してもらえませんでした。

木暮 確かにEVの世界販売台数でトップに立つ企業の宣伝としては控えめですね。どう説得したのですか。

東福寺 日本から見ると、BYDは初めて国内市場に参入する本格的な中国車メーカーで、知名度は必ずしも高くない。しかもEV自体の国内普及率もまだまだです。自動車ですから価格もそれなりにします。国内メーカーを含め消費者には選択肢がある。その中でほぼ無名のメーカーから「当社のEVをお薦めします」と大上段から言われても、消費者は戸惑うか、無視するだけです。競合に負けない優位性を訴えるのは、もう少し段階を踏んでから。それよりも1歩引いたぐらいの提案をした方が日本的なメンタリティには合っていると説きました。実績を全面には押し出さず、ファミリー層や女性からの好感度も大事にしつつ「実は世界一の販売数を誇るEVメーカーなんです」というトーンで展開しました。CMに起用させていただいた俳優の長澤まさみさんは中国でも人気が高く、話題になったようですね。

木暮 販売や国内外でのさまざまな現場での経歴が生かされていますね。外国の方々とのビジネスを長く経験されて気付いたことはありますか。

東福寺 いわゆる「義理人情」というのは万国共通だという気がします。こちらがきちっとした対応すれば、向こうもそれで返してくださるし、好意を受けた相手に「ありがとう」と書面で伝えることは、人間同士の付き合いとして最低限のことでしょう。特にビジネスをやっている方というのは、基本的に同じ土壌にいて、レベルの差というものも無いはず。そこは接点を持つ際のルールかなという気はしますね。

木暮 BYDの車や販売店を最近よく見かけるようになりました。今後の目標は何でしょうか。

東福寺 ようやく日本進出から3年を迎えたところです。掲げてきた国内100カ所の出店目標まで残り20店舗というところまで来ました。各販売店にはお客さまからの声を常に吸い上げてもらい、上がってくる報告書にはすべて目を通しています。商品に対するお客さまの誤解や不満があれば1つずつ、つぶしてもらう。今の規模ならできる取り組みです。日本は世界第4位の市場規模ですが、輸入車のマーケットは全体の5%程度です。まだ中国製品に対する偏見や固定観念も根強い中で、上手くいっている事例を咀嚼(そしゃく)して、最大限に発展させられるかが課題だと思います。現状には一定の評価はできますが、もっと成功させたいですね。(おわり)

東福寺厚樹さんについては当社のFacebookでもご紹介しております。ぜひご覧ください。

東福寺厚樹さんについては当社のFacebookでもご紹介しております。ぜひご覧ください。

※「グローバル・コネクター®」の新規インタビュー更新をお知らせするメール配信をご希望の方はこちらから登録をお願いいたします。